在數字化時代,社交媒體已成為人們日常生活中不可分割的一部分。微信作為中國最受歡迎的即時通訊工具之一,其朋友圈功能曾經是用戶分享生活片段和情感表達的重要場所。然而,近年來,朋友圈似乎逐漸被人們遺忘,取而代之的是更為私密的交流方式。本文將從技術進步、用戶需求演變、平臺策略調整等多個角度,探討微信朋友圈為何顯得“消失”了。

隨著智能手機和移動互聯網技術的不斷提升,用戶獲取信息的方式發生了顯著變化。短視頻平臺的崛起為用戶提供了一個更為直觀、迅速的信息獲取渠道。與文字和圖片相比,短視頻能更生動地展示個人的生活狀態,滿足了用戶對新鮮感和即時性的需求。此外,直播等實時互動形式的流行,也使得用戶更傾向于通過這些互動性更強的形式來展示自己,這在一定程度上削弱了朋友圈作為個人展示平臺的重要性。

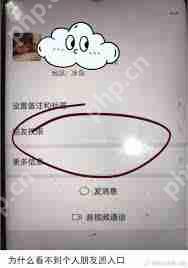

隨著年齡增長和生活階段的變化,用戶對社交媒體的需求也在發生變化。年輕人可能更喜歡使用朋友圈記錄日常生活,分享自己的喜悅與煩惱;但隨著年齡的增長,人們對隱私保護的關注度提高,開始傾向于選擇更為私密的社交方式,如一對一的消息交流或使用專門的私密社交應用。同時,用戶對社交平臺的功能需求也變得更加多樣化,他們期待平臺能夠提供更多元化的內容和服務,而不僅僅是朋友圈這一單一功能。

為了適應市場環境的變化,微信也在不斷進行產品迭代和功能優化。一方面,微信不斷豐富和完善其產品矩陣,推出視頻號、公眾號等新產品形態,為用戶提供更多樣化的社交體驗;另一方面,微信也在嘗試通過算法推薦等方式優化朋友圈內容的質量,減少廣告推送,以期提升用戶體驗。然而,在這一過程中,朋友圈的活躍度和關注度不可避免地受到了影響。

除了上述因素外,社會文化背景的變化也在某種程度上影響著朋友圈的使用情況。隨著社會節奏加快,人們越來越注重效率和質量,對于需要花費大量時間精力去維護的社交關系持更加謹慎的態度。此外,隨著網絡欺凌等問題的日益凸顯,部分用戶出于對網絡安全和個人隱私的擔憂,選擇減少在公共社交平臺上的曝光度,這也間接導致了朋友圈熱度的下降。

總之,微信朋友圈的“消失”并非簡單的功能淘汰,而是多種因素共同作用的結果。面對這樣的變化,我們應當理性看待,并積極探索如何在新的技術環境下構建更加健康和諧的社交生態。